A fine aprile sul sito d’informazione Linkiesta è uscito un articolo della scrittrice e opinionista Guia Soncini intitolato così:

Com’era prevedibile, l’articolo ha fatto indignare parecchie persone coinvolte a vario titolo nel mercato dei podcast (del resto la rubrica di Soncini, di cui fa parte anche l’articolo in questione, si chiama “L’avvelenata”).

Su Instagram Pablo Trincia, probabilmente il più famoso podcaster italiano, ha scritto un post in risposta al pezzo di Soncini:

Il post ha sfiorato i cinquemila “like” e ricevuto circa 450 commenti (tra cui una buona parte di persone che provano antipatia nei confronti dell’autrice dell’articolo). I pezzi di Soncini hanno (quasi) sempre un intento provocatorio: funzionano perché sono spietati, divisivi, perché generano dibattito e alimentano polemiche.

Se sto scrivendo riguardo all’articolo di Soncini sui podcast, però, non è per prendere parte al dibattito (altrimenti non avrei aspettato qualche settimana prima di parlarne). L’articolo mi dà invece lo spunto per approfondire una questione complicata: quella dei numeri dei podcast.

Quindi nessuno ascolta i podcast?

Scrive Soncini:

[…] E così si sono diffusi i podcast, quel genere nato per le autostrade americane, per gente che vive a Malibu e lavora a Beverly Hills e ogni giorno sta tre ore in macchina e in quelle tre ore mica ascolta l’audiolibro di Proust: ascolta Joe Rogan che intervista Tarantino. Ho un amico che ogni tanto mi dice che devo proprio ascoltare la tal intervista di Rogan, e io non so come spiegargli che c’è un solo genere di italiana senza patente che ha tempo di ascoltare tre ore e mezza di podcast, ed è l’italiana senza patente che stira. Non possiedo un ferro da stiro: non ascolto i podcast. Non ascolto i podcast come tutti, la differenza è che non ne faccio.

Innanzitutto, non è (più) vero che i podcast sono «un genere […] per gente che […] ogni giorno sta tre ore in macchina». Oggi sia negli Stati Uniti sia in Italia la maggior parte delle persone ascolta podcast a casa (e peraltro gli audiolibri dei grandi classici, tipo Marcel Proust, almeno nel nostro Paese vanno benissimo). Ribadisco però che quello di Soncini è un articolo provocatorio: il suo obiettivo non è – mi pare – fare un’analisi di mercato.

Comunque, è vero – come dice la scrittrice – che nessuno ascolta podcast? La risposta, ovviamente, è: no, non è vero. E non lo dico io, ma vari studi realizzati da enti prestigiosi e affidabili.

- La ricerca “From podcast to branded podcast: i risultati della ricerca di scenario” di OBE in collaborazione con DVA Doxa, realizzata nell’aprile 2023, stima che sono 14,9 milioni gli italiani tra i 18 e i 69 anni che ascoltano podcast (il 14,6% in più di un anno fa).

- L’ultima ricerca di NielsenIQ (NIQ) per Audible, pubblicata a maggio 2023, stima invece un aumento del 7% rispetto alla situazione fotografata nella ricerca pubblicata a settembre 2022, quando le persone che avevano ascoltato podcast nell’anno precedente risultavano 15,4 milioni: oggi quindi dovrebbero essere circa 16,5 milioni.

- Il Digital Audio Survey di Ipsos, pubblicato nell’ottobre 2022, dice invece che ad avere ascoltato podcast nel mese precedente al sondaggio è stato il 36% della popolazione italiana tra i 15 e i 60 anni, pari a 11,1 milioni di persone.

Insomma, “qualcuno” che ascolta podcast c’è, ed è un numero in costante crescita. In percentuale peraltro parliamo di valori simili, per esempio, a quelli del settore dei libri, che esiste da molto più tempo di quello dei podcast e rappresenta la prima industria culturale italiana: l’Istat ha rilevato che nel 2022 ha letto almeno un libro il 39,3% della popolazione di 6 anni e più (l’1,5% in meno del 2021).

Soncini però nel pezzo ha toccato un altro punto, un punto delicato. Ossia: almeno in Italia, non esiste una realtà super partes che certifichi quanti ascolti fanno i singoli podcast.

Continua così Soncini:

I miei conoscenti che non fanno un podcast ne hanno fatto uno in tempi recenti. I miei conoscenti che non hanno ancora fatto un podcast stanno per farne uno. Chi li ascolta? Non si sa.

Quanti ascolti fanno i podcast?

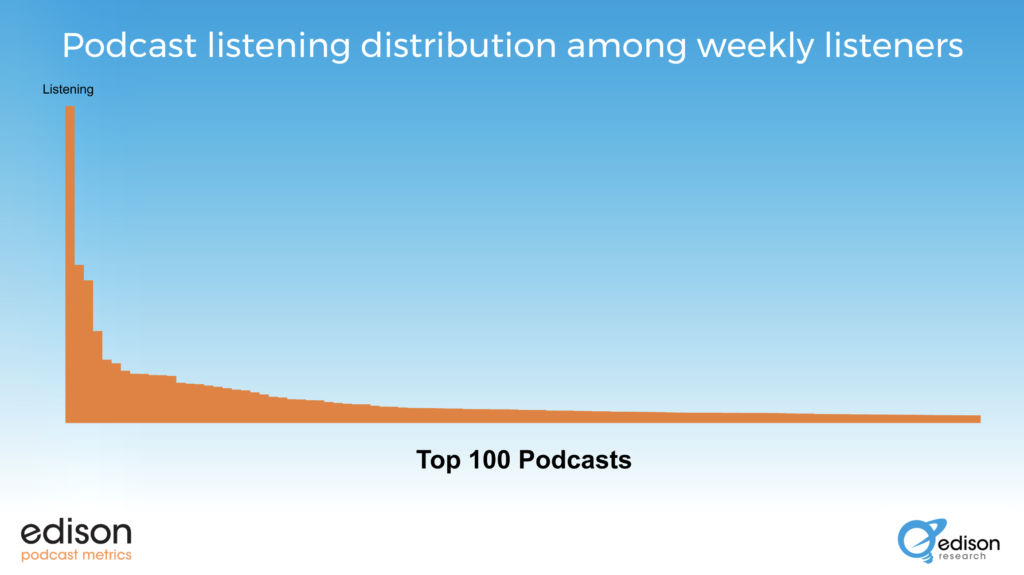

A differenza di altri settori culturali, come quello delle serie tv on demand, il mondo dei podcast ha una barriera all’ingresso bassissima. Al di là della qualità del risultato, di base chiunque può fare un podcast: bastano un microfono/registratore, un computer, un software di montaggio e una piattaforma di hosting. Ecco perché di podcast ne vengono prodotti così tanti. Su Spotify, tra le app più usate per distribuire e ascoltare podcast, a febbraio 2023 c’erano più di 50 mila podcast in italiano, il 20% in più dell’anno prima, mentre in generale ce ne sono oltre cinque milioni (nel 2022 di serie tv, in inglese, ne sono uscite invece 599). Ma se nel nostro Paese nel 2022 i podcast prodotti sono stati circa 10 mila, nello stesso anno sono stati pubblicati oltre 76 mila nuovi libri (in calo di circa il 10% sul 2021). E come i top 100 fra i libri rappresentano oltre l’8% del valore del mercato, così appena l’1% dei podcast genera il 99% dei download.

Tra podcast e libri, insomma, non c’è tutta questa differenza. In qualche modo, lo dice Soncini stessa all’inizio dell’articolo su Linkiesta:

Una volta, in un tempo così lontano che non esistevano i social, la gente che smaniava per esistere pubblicava libri. […] In questa penisola di fiaba, dunque, pubblicare un libro era più semplice che comparire al Costanzo Show, e a qualcuno ogni tanto portava la gloria, e quel qualcuno pensavamo sempre di essere noi. Almeno finché un libro non l’abbiamo pubblicato praticamente tutti, e non abbiamo iniziato ad aver praticamente tutti il numero di qualcuno che lavorava nell’editoria, e quindi a chiedere ogni giovedì quant’ha venduto Tizio e quanto Caio. Almeno finché non ci siamo resi conto che la profezia di Troisi si era avverata: tantissimi a scrivere, uno solo a leggere.

Perché è così complicato misurare i podcast?

Qualche paragrafo dopo Soncini scrive un’altra cosa:

Per fortuna, è arrivata la possibilità di non contarsi. Vuoi mettere scrivere una serie per Netflix, che non si saprà mai se è un supercalifragilistico insuccesso, rispetto a scriverne una per Rai 1, che la vedranno sì in cento volte tanti ma il giorno dopo rischi che i giornali titolino che qualche tronista ha fatto due punti di share più di te? La possibilità di autocertificare i propri successi è inebriante.

È qui che si colloca l’inghippo, specialmente per quanto riguarda il settore dei podcast. Non esistono dati pubblici: la misura del successo, o dell’insuccesso, è spesso in mano all’autocertificazione dei singoli.

* * *

Per spiegare l’inghippo dobbiamo partire dall’inizio. Il che significa che dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, un salto di vent’anni. Ma prima ancora può essere utile dare una definizione di che cos’è un podcast. Ne hanno scritto alcuni ricercatori britannici in un articolo uscito nel giugno 2022 su Sage Journal:

A podcast is a piece of episodical, downloadable or streamable, primarily spoken audio content, distributed via the internet, playable anywhere, at any time, produced by anyone who so wishes.

E ne ha scritto Jonathan Zenti nel 2017 su Il Tascabile:

Il “podcast” è anzitutto una tecnologia che permette l’ascolto di file audio su internet attraverso la distribuzione di aggiornamenti chiamati “feed RSS”, a cui un utente si può iscrivere.

La specifica tecnologica è importante. Come ha raccontato Eric Nuzum, il podcasting (ribattezzato così da Ben Hammersley in un articolo uscito sul Guardian nel 2004, dall’unione tra broadcast, ossia “trasmissione radiofonica”, e iPod) nasce nell’ottobre del 2000 nell’hotel di New York dove Dave Winer, tra i creatori del feed RSS, incontra Adam Curry, ex vj di Mtv. Curry, che allora viveva in Belgio, è andato a New York per proporre a Winer un’idea: sfruttare il feed RSS, usato fino a quel momento per distribuire i contenuti testuali dei blog, per distribuire file audio. Winer all’inizio non è convintissimo da questa idea dell'”audio blogging”, ma decide di provarci. Il 20 gennaio 2001, giorno della cerimonia di insediamento di George W. Bush come presidente degli Usa, viene lanciato il primo feed audio. Contiene un solo elemento: U.S. Blues, canzone patriottica dei Grateful Dead.

In breve tempo la tecnologia del feed RSS viene usata anche per distribuire contenuti di audio parlato, come interviste e programmi radiofonici. Nel 2003 Curry mette a punto uno script RSS-to-iPod: il programma, denominato iPodder (ma ribattezzato Juice dopo le proteste di Apple), permette di trasferire file MP3 su iTunes. È solo nel 2005 che Apple introduce ufficialmente i podcast su iTunes. L’app Apple Podcasts arriverà nel 2012, e dal 2014 sarà preinstallata in tutti i dispositivi iOS. Su Spotify i podcast sbarcheranno nel 2015, sette anni dopo il lancio dell’app. Per la presenza dei podcast su Amazon Music bisognerà aspettare fino al 2020.

* * *

Cosa voglio dire con questa premessa?

- La prima cosa è che i podcast, come i blog, sono nati dal basso, a partire dal desiderio di gruppi di persone particolarmente smanettone e/o creative. Le grandi aziende tech sono arrivate in un secondo momento, di recente, e hanno portato con sé l'”esigenza” di analizzare, quantificare e monetizzare.

- La seconda cosa che voglio sottolineare è l’immane frammentazione che contraddistingue il mondo dei podcast, con una quantità potenzialmente infinita di app – tra loro slegate e indipendenti – per pubblicarli e ascoltarli. Lo stesso podcast può essere ascoltato attraverso svariate piattaforme, a meno che una qualche piattaforma non abbia l’esclusiva (situazione che riguarda solo una minima percentuale di podcast). Inoltre non tutte le piattaforme misurano gli ascolti nello stesso modo: per esempio, Spotify parla di “stream” (perché ci sia uno stream l’utente deve ascoltare per almeno 60 secondi), mentre Apple Podcasts parla di “play” (che si verifica ogni volta che qualcuno fa partire un podcast). C’è poi la questione della certificazione IAB (soprattutto negli Usa), che garantisce che gli ascolti dei podcast sono calcolati secondo determinati standard: non tutte le aziende che misurano i dati dei podcast ce l’hanno.

Insomma, ecco spiegato perché ad oggi è così complicato sapere quanti ascolti fa davvero un podcast altrui o quanti ascoltatori unici ha (ma lo stesso si potrebbe dire per i dati dei blog e delle newsletter, strumenti di comunicazione che come i podcast nascono “dal basso”). A differenza di YouTube, TikTok, Instagram e in generale delle piattaforme social (dove il numero di “like” e visualizzazioni nella maggior parte dei casi è visibile a tutti), le piattaforme di podcasting i dati sugli ascolti non li pubblicano: non è mai stato fatto in passato e dubito che in futuro qualcuna inizierà a scoprire le carte (Spotify, per esempio, sotto ogni canzone indica quante volte è stata riprodotta, ma non fa lo stesso per i podcast).

Niente “Auditel dei podcast”

Non avere la possibilità di sapere con più o meno certezza quanti ascolti fa un podcast è senza dubbio un bel problema, anche dal punto di vista di inserzionisti e sponsor. Certo, è vero che il numero degli ascolti non è l’unica metrica da considerare per valutare il successo di un podcast: tra le altre ci sono la retention rate (ossia il tasso di completamento di un episodio di un podcast) o il tempo di ascolto. Ma sono comunque metriche accessibili solo a chi quel podcast lo ha pubblicato e alle piattaforme dov’è stato pubblicato.

Quello che manca è, insomma, un ente terzo che sia in grado di dire al pubblico quanti ascolti ha totalizzato quel podcast, o per quanto tempo. È interessante vedere cosa succede nel mondo delle serie tv, settore a cui l’attuale industria dei podcast assomiglia sempre di più (o, almeno, ci prova). Scrive Soncini nell’articolo su Linkiesta:

Vuoi mettere scrivere una serie per Netflix, che non si saprà mai se è un supercalifragilistico insuccesso, rispetto a scriverne una per Rai 1, che la vedranno sì in cento volte tanti ma il giorno dopo rischi che i giornali titolino che qualche tronista ha fatto due punti di share più di te?

In realtà da qualche tempo Netflix ogni settimana pubblica i dati relativi al numero di ore per cui le sue serie tv e i suoi film di maggior successo sono stati guardati. Ma oltre ai dati pubblicati dall’azienda stessa, ci sono i rating stilati da Nielsen per tutte le principali piattaforme di streaming video in base ai minuti visti di ogni programma. Rating che però riguardano gli Stati Uniti, non l’Italia. Per Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ & Co. nel nostro Paese non troviamo qualcosa di equivalente ad Auditel per la tv o ai dati di GfK per la radio. Lo stesso vale per i podcast: negli Stati Uniti, dove sono nati sia i podcast sia le serie tv on demand, enti super partes che provano a dare qualche dato ci sono (penso soprattutto a Podtrac, anche se in passato i suoi dati si sono rivelati non affidabilissimi), ma sono pur sempre dati parziali. In Italia, invece, non c’è nulla. Le cose forse in futuro potrebbero cambiare per Spotify, che nel 2022 ha comprato due società specializzate proprio negli analytics, Podsights e Chartable.

Aggiungo che lo stesso problema riguarda i libri. L’unico modo per sapere quante copie ha effettivamente venduto un libro è chiederlo all’editore. È l’editore a decidere se scrivere sulla fascetta – invento – «6 milioni di copie vendute»: noi possiamo soltanto fidarci della cifra che leggiamo, dal momento che non ci sono terzi in grado di verificarlo (secondo l’AIE oggi la tiratura media di un libro è pari a 2100 copie, di cui non tutte presumibilmente vengono vendute; nel caso dei podcast, si calcola che solo il top 1% superi i cinquemila download nella prima settimana della pubblicazione).

A cosa servono le classifiche?

Tornando ai podcast, come possiamo dunque misurarne il successo? Ha senso dare retta alle classifiche? Torno all’articolo di Soncini:

Se sono primi in classifica, esultano quindici secondi, poi ti spiegano con sconforto che i produttori li hanno informati di che oggetto fantasioso sia la classifica di Spotify. Almeno quelli di Netflix ti lasciano credere al successo percepito, i produttori di podcast sono crudelissimi. […] Esiste un pubblico, là fuori. Non è disposto ad ascoltare i podcast, ma in compenso è ignaro del fattore ascesa di cui tiene conto Spotify, e pensa che se sei primo non significa solo che sei nuovo, ma che sei un successo.

Su questo punto non ho molto da aggiungere. Soncini ha ragione. Le classifiche non contanto praticamente nulla, se non come vanity metrics. Come funzionano le classifiche delle principali app per ascoltare podcast lo avevo già spiegato qui: in sostanza, in genere fotograno più le tendenze momentanee che i numeri assoluti. Negli Usa come classifiche attendibili si possono prendere quelle di Edison Research. In Italia invece non troviamo nulla.

(Anche qui, la situazione dei libri non si discosta molto da quella dei podcast: i dati Nielsen e GfK, su cui si basano rispettivamente la classifica dei libri più venduti su La Stampa e quelle sul Corriere e su Repubblica, sono dati parziali, e non danno informazioni sul numero di copie vendute.)

E quindi, come fare per capire se un podcast va bene? Si può guardare al numero di valutazioni e alla media delle valutazioni stesse, così come alle recensioni e ai commenti, nel caso in cui le app contemplino questi strumenti. Ma bisogna comunque tener conto del fatto che non è detto che tutti gli ascoltatori, o una buona parte, lascino valutazioni o recensioni. Sono azioni che in molti casi vengono fatte quando c’è una call-to-action da parte del podcaster, che può banalmente dimenticarsene.

E i soldi? Dove sono i soldi?

Riprendo, per l’ultima volta, l’articolo che mi ha spinto a fare questa lunghissima analisi (mannaggia a me e mannaggia a Soncini):

I produttori di podcast sono crudelissimi. Ed essendo crudelissimi, pagano persino meno di Cavalli e segugi. «Sto per fare un podcast: non mi pagano» è una frase che a cinquant’anni sento con la frequenza con cui a trenta mi dicevano «mi ha detto che lascia la moglie»: con lo stesso tono rassegnato ma destinato. […] C’è un pubblico che pensa che ti paghino, che tu sia l’élite culturale, e che questa cosa che quando vivrà in California anche lui ascolterà sia il futuro. Lo pensi anche tu, che dici eh per ora non c’è budget ma intanto mi sono inserito nel settore. Lo penso anch’io, mentre ti preparo i sott’olio.

Inutile negare che, a livello economico, il settore dei podcast non sia proprio semplice. Le persone che riescono a guadagnarsi da vivere soltanto facendo podcast sono “pochissime”. Ancora un modello di business efficace non è stato trovato (ma lo stesso si può dire di innumerevoli altri settori, a partire dal giornalismo cartaceo e di quello online, che hanno qualche anno in più del podcasting). Ci vuole tempo: al momento ci si giostra tra la lotteria dei ricavi pubblicitari, gli abbonamenti (che ancora scarseggiano), le donazioni, i soldi che le piattaforme danno ai podcaster o agli editori dei podcast nel caso di esclusive, il merchandising, gli eventi, i prodotti derivati (come libri o serie tv tratti dal podcast) eccetera. La pubblicità per ora è la principale fonte di ricavi: nel 2022 in Italia le entrate pubblicitarie dei podcast sono state pari a 39 milioni di euro (+25,6% sul 2021), contro i 370 milioni della radio (-15,8% sul 2021). L’editoria libraria a stampa italiana, che ha un modello di business del tutto diverso da quello dei podcast, nel 2021 aveva addirittura un valore pari a quasi tre miliardi e mezzo di euro (-2,3% sul 2021). Ma a guadagnarci sono per lo più gli editori: una cara amica, già inserita nel mondo dell’editoria, giusto qualche settimana fa si è vista offrire trecento euro (lordi!!!) per curare un libro su un’importante intellettuale e farne l’introduzione. Le case di produzione vagamente serie pagano circa il doppio per un solo episodio di un podcast.

In conclusione, il problema non è che nessuno ascolta i podcast: gli ascoltatori ci sono e sono sempre di più, anche se c’è ancora un sacco di lavoro da fare per raggiungere fasce anagrafiche e aree geografiche che finora sono state poco considerate. Il problema, semmai, sono la scarsa trasparenza da parte di chi ha i dati e logiche del potere che continuano ad avvantaggiare chi è già grande a scapito di chi meriterebbe di crescere. Ma questo, mi pare, riguarda un po’ tutti i settori culturali.

Leave a Reply