Nella notte tra il 10 e l’11 gennaio 2022 l’auto su cui viaggiavano quattro ragazzi si ribaltò nel fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. Morirono tutti e quattro. I ragazzi avevano tra i 20 e i 23 anni, si chiamavano Elisa Bricchi, Costantino Merli, Domenico Di Canio e William Pagani. Oltre che dall’amicizia, erano legati dalla passione per la musica rap. Lo scrittore e musicista Valerio Millefoglie ha dedicato alla loro storia il libro Tutti vivi (Mondadori), che è poi diventato un podcast con lo stesso titolo. Il podcast si può ascoltare gratuitamente su RaiPlay Sound.

All’indomani dell’incidente del Trebbia, tre ragazzi e una ragazza annegati in auto in provincia di Piacenza a causa della nebbia, sono stati i suoni a introdurmi a questa storia. Il suono del telefono che squillava, la voce del giornalista Filippo Lezoli del quotidiano Libertà che mi dava la notizia e mi inviava in ascolto due canzoni composte e cantate dai ragazzi.

Io stavo cucinando e guardavo l’acqua ribollire nella pentola mentre ascoltavo le prime parole – rappate – che mi attiravano in questo vortice:

“È già il secondo sogno se raggiungo il primo sogno”.

“Parto per un viaggio, viaggio senza tempo”.

Quindi direi che il passaggio, il primo varco che si è aperto è stato all’insegna dei suoni più che della parola scritta.

Il richiamo mi ha portato a Piacenza per un reportage pubblicato sul Venerdì di Repubblica. Già al ritorno da questo primo viaggio ricordo di aver lavorato in modo diverso, amplificato, rispetto agli altri articoli.

Sulla scrivania ho posizionato una serie di fogli formato A3, uniti con nastro adesivo, dove ho segnato i personaggi, i luoghi, le canzoni ritrovate nel computer di William, il produttore, e con delle frecce ho iniziato ad unire i punti. Era la scaletta di un libro, e quando questo libro è uscito le presentazioni sono state ancora una volta dominate dai suoni e dalle voci.

Le ho messe su un campionatore e sono partito per un anno di tappe in teatri, librerie e festival, facendo ascoltare le voci e le canzoni, interagendo con queste come se fossero presenti, lì con me, e con gli ospiti sempre diversi che avevo.

Le ho fatte dialogare con il poeta Valerio Magrelli insieme al rapper MezzoSangue. Con Francesco Bianconi abbiamo parlato di come la provincia risuoni nelle vite di chi scrive e della pratica del registrare gli altri.

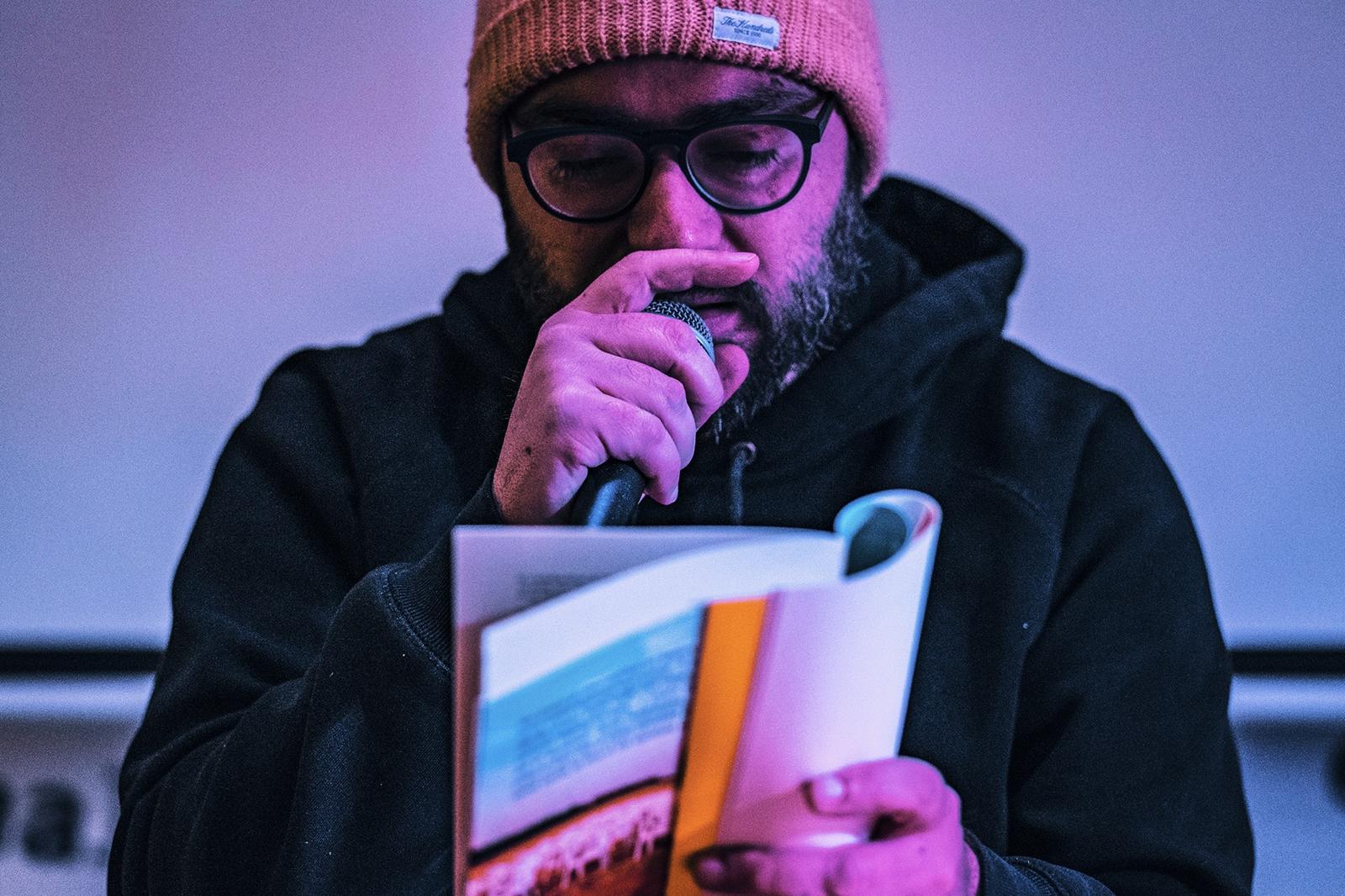

Ricordo una bellissima lettura di un intero capitolo del libro fatta dal rapper Nayt al Salone del Libro di Torino, in cui ha interpretato le voci di Sabrina e Francesco, i genitori di Costantino, che raccontavano dei tre mesi trascorsi a Kiev durante l’adozione; fino all’età di nove anni Costantino aveva vissuto in un orfanotrofio e la voce di Nayt passava dal diventare la voce del padre, della madre e poi tornare alla sua, alla fine della lettura.

E poi ricordo tantissimi rapper esordienti delle città in cui ogni volta mi esibivo, li invitavo sul palco, gli facevo rappare un loro brano e poi domandavo che eco avessero sentito di sé nelle canzoni dei ragazzi e quando avevano capito di voler fare musica, quando avevano cioè avvertito di avere una propria voce.

Ho registrato un incontro molto bello in cui Caparezza ha parlato del tempo che abbiamo a disposizione per diventare ciò che sogniamo, della frase fatta che a volte diciamo: “Ai miei tempi”. Come se una volta cresciuti, anche se in vita, il tempo fosse comunque di chi ha vent’anni, che è un po’ più vivo di noi. Tutto questo è confluito nel podcast, tre anni dall’incidente avvenuto nel 2022. C’è voluto del tempo anche qui.

La riorganizzazione del materiale registrato

La mole di materiale accumulato mi spaventava e rimandavo l’ascolto. Occupava hard disk e chiavette usb, era un materiale diffuso, così come si era diffuso nella mia quotidianità. Comprendeva registrazioni delle interviste ai genitori dei ragazzi, ai loro amici, ad altri rapper, tantissime foto fatte da me sul campo (che poi ho descritto in alcuni passaggi del podcast) ma anche interrogatori a me stesso.

Avevo la pratica di passeggiare nei luoghi di questa storia, nelle frazioni di Piacenza, sull’argine del fiume, e registrarmi. In una di queste registrazioni, effettuata una domenica mattina, raccontavo di un sogno che avevo fatto la notte prima: ero in auto con mio padre, nella sua unica auto, una Fiat 850. Lui guidava, io ero seduto accanto.

D’un tratto le strade si allagavano tantissimo, la macchina diventava una barca, una barca che io abbandonavo mentre mio padre mi fissava con sgomento negli occhi, con lo sgomento del morto che si sente abbandonato dal vivo. E così martedì 28 ottobre 2024, ascoltando questa registrazione nella camera di mio figlio, che intanto era a scuola, ho collegato il microfono Zoom, ho messo in loop una delle basi di William e mi sono registrato.

Al mio sogno ho aggiunto i sogni che avevo raccolto nei due anni di lavoro sul campo. Avevo chiesto a genitori e amici di raccontarmi quando sognavano Costantino, Domenico, Elisa e William e così avevo in archivio un elenco di voci che descrivevano piccoli fatti distonici, di realtà trasfigurata. Ed ecco come ho iniziato a lavorare al podcast, registrando il blocco intitolato I sognatori, che sarebbe diventato il tema della quarta puntata del podcast.

Il ruolo delle canzoni

A poche settimane dall’incidente Paolo, il padre di William, si è seduto al posto del figlio, nello studio di registrazione e camera da letto, ha aperto il programma di composizione musicale FL Studio e ha fatto un grande lavoro d’archivio ricercando e catalogando tutte le canzoni a cui avevano lavorato e ancora stavano lavorando il figlio e i suoi amici.

È la trasmissione della voce, l’eredità dei figli nei genitori. Ed è ciò per cui le famiglie han fatto tutto ciò che han fatto: hanno aperto un’etichetta discografica, hanno pubblicato un cofanetto cd, hanno organizzato dei concerti, tanti, hanno lavorato da subito su una memoria condivisa e viva, contemporanea, che risuonava anche negli amici dei ragazzi e da lì si espandeva agli altri, a me che all’inizio ero lo sconosciuto in ascolto.

Nel mio libro i testi delle loro canzoni sono spesso citati e diventano in alcuni casi dei grandi racconti. Come FDN di Costantino, in cui descrive la sua infanzia in un orfanotrofio a Kiev, un pezzo di autobiografia sognata perché raccontava ai genitori che non era sicuro che tutti i ricordi fossero fatti realmente avvenuti o avvenuti solo in sogno. Nel podcast potevo essere letteralmente fedele alle voci, farle sentire, far sentire le canzoni.

Quel che mi premeva di più era far sì che queste canzoni venissero ascoltate, non cadessero nell’oblio di FL Studio. E quindi questo podcast doveva essere dominato dalle musiche.

Oltre alle canzoni ho chiesto a Paolo di continuare la sua ricerca d’archivista del figlio. Così a un anno dall’uscita del libro ho seguito la sua immersione nella cronologia di FL Studio. Ricordo la mia trepidazione ogni volta che ricevevo da Paolo via mail una nuova cartella con le musiche incompiute ritrovate. Parliamo di brani della durata magari di 30 secondi, di voci rarefatte, quasi immateriali, che non pronunciavano parole, di beat di ogni tipo. E io mettevo questi incompiuti in loop infiniti e ci posavo sopra la narrazione.

Ogni puntata è costantemente, continuamente, maniacalmente sonorizzata con le musiche di William e con le voci di Domenico e Costantino, e anche con la voce di Elisa ritrovata in alcuni video recuperati dal suo telefono. Nessuna canzone o strumentale viene mai usata nella puntata successiva, sono sempre musiche nuove. Credo ci siano in tutto una cinquantina di composizioni sparse per cinque puntate. Ci tenevo a questa variazione continua, infinita. E non sono comunque riuscito a inserire tutto.

Le canzoni poi sono così centrali che ogni puntata è titolata con un verso tratto da una canzone. E la canzone di cui ho scelto il titolo diventa centrale nella narrazione di quella specifica puntata. Volevo essere fedele alle voci, dunque i titoli non dovevano essere miei, scritti da me, ma da loro:

Parto per un viaggio

Sotto un cielo di comete

Siamo chiusi in studio ormai da troppe ore

Wollas lo sapeva già (il lettore, i sognatori)

Vivi

Aggiungo che le canzoni, il talento che io ci ho sentito, è stato uno dei chiavistelli che mi ha legato a questa storia. Gli incidenti stradali con giovani vittime ci sono sempre purtroppo, ma questo ai miei occhi non è stato un incidente come gli altri. La nebbia ha avvolto l’auto, le canzoni sono diventate il suono di questa nebbia e di questo fiume. E io nei loro testi ho sentito tanto anche della mia storia.

Le mie riflessioni

Una delle prime voci fuori campo del podcast che ho registrato è stata:

“Sono un agente investigativo di storie e dopo tre anni riapro il caso precedente denominato Sento le voci e poi definitivamente protocollato con il titolo Tutti vivi”.

L’impianto narrativo prevedeva dunque fin da subito questo mio occhio esterno, un occhio esterno anche su me stesso. Dopo aver riascoltato tutte le registrazioni effettuate nell’arco dei due anni di lavorazione del libro e aver iniziato a tagliarle, montarle in una serie di blocchi sparsi, ho lavorato quasi improvvisando i miei testi. Mettevo le strumentali in loop, costruivo un blocco con le voci registrate e subito dopo, all’impronta, registravo la mia voce. A volte scrivevo qualche appunto velocemente, ma non lo salvavo mai: infatti i testi del podcast non esistono, non ho salvato nulla.

La scaletta la scrivevo, come sono solito fare, su di un lenzuolo di foglio gigante dove avevo sott’occhio l’andamento della puntata, le canzoni e i beat usati, i blocchi di narrazione a cui davo un titolo. E lo disponevo sul letto di mio figlio di dieci anni. Di giorno non era un problema, ma poi la sera è capitato più volte che per colpa mia andasse a letto più tardi perché avevo occupato tutta la scrivania con microfoni, campionatore, computer, cuffie varie. Mi piaceva lavorare avvolto fra libri, giochi e disegni, creavano un habitat distonico rispetto alla storia e per me rassicurante.

Questo è una storia che parla di genitori e figli ed è un racconto che attraversa le epoche. Si torna indietro ai tempi di Victor Hugo ad un certo punto, perché il viaggio mi ha portato in Normandia dove la figlia dello scrittore perse la vita ribaltandosi in barca sul fiume Senna, insieme al marito. E oggi in quel punto sorge un museo della memoria di questo incidente.

Così stare nella camera di mio figlio, in un universo dei dieci anni, in qualche modo ci accoglieva, a me e a tutto il materiale audio. Tutta la parte di montaggio e produzione l’ho fatta nella sua camera e poi anche su treni vari, dai velocissimi ai regionalissimi o nelle camere di albergo. E ricordo anche nel giorno di Natale e in quello di Capodanno: non riuscivo a staccarmi dal computer, dal montare, editare, tagliare, aggiungere o spostare.

Piero Tacconi, il fonico che ha poi ripassato i volumi finali, confesso che per colpa mia ha dovuto fare notti che diventavano mattine perché ci tenevo che tutto suonasse non come un podcast ma come un disco. Le basi non dovevano mai essere trattate come qualcosa di secondario, di sottofondo: qui non c’è niente di sottofondo.

E nelle canzoni dei ragazzi, nelle loro metriche, ci sentivo l’eco delle mie metriche, di quando io alla loro stessa età facevo musica rap, partecipavo alle gare di freestyle, producevo basi con il computer Amiga. Quando il mio sogno era lo stesso loro sogno, fare il rapper per sempre e mai l’ex rapper per sempre. La scrittura mi ha portato su altre strade ma in questo caso, quando ho iniziato a registrare le voci sulle basi di William, mi è venuto spontaneo improvvisare dei momenti con rime, assonanze, con un parlare cadenzato o con il ripetere le parole. Così certe frasi sono diventate anche dei passaggi melodici, sono entrato anche io nel flusso sonoro e ho ritrovato una parte sepolta di me.

Il modo in cui ho scelto di tessere tutto

Credo si sia scelto da solo. So che può sembrare una risposta finta ma è esattamente così. All’inizio di ogni lavoro io sono convinto che non lo finirò mai, che ho sempre troppo materiale e che non riuscirò mai a domarlo e che “questa volta” mi scopriranno. Entro poi in uno stato di tranche in cui non riesco a staccarmi dalla materia: mi pare di divorarla e divorarla e quando riemergo ho l’impressione che la scrittura si sia composta da sola. Non sono stato io.

I contributi delle persone intervistate

Al materiale precedentemente registrato ho deciso di aggiungere alcune altre testimonianze, di fatti avvenuti dopo l’uscita del libro. Ad esempio, l’ultimo libro che stava leggendo William era Divinazione e sincronicità di Marie-Louise Von Franz. Ed ecco che, per un caso di sincronicità, la presentazione romana del libro è stata curata da Nicola Bonimelli, che di quel libro edito da Tlon è stato il traduttore.

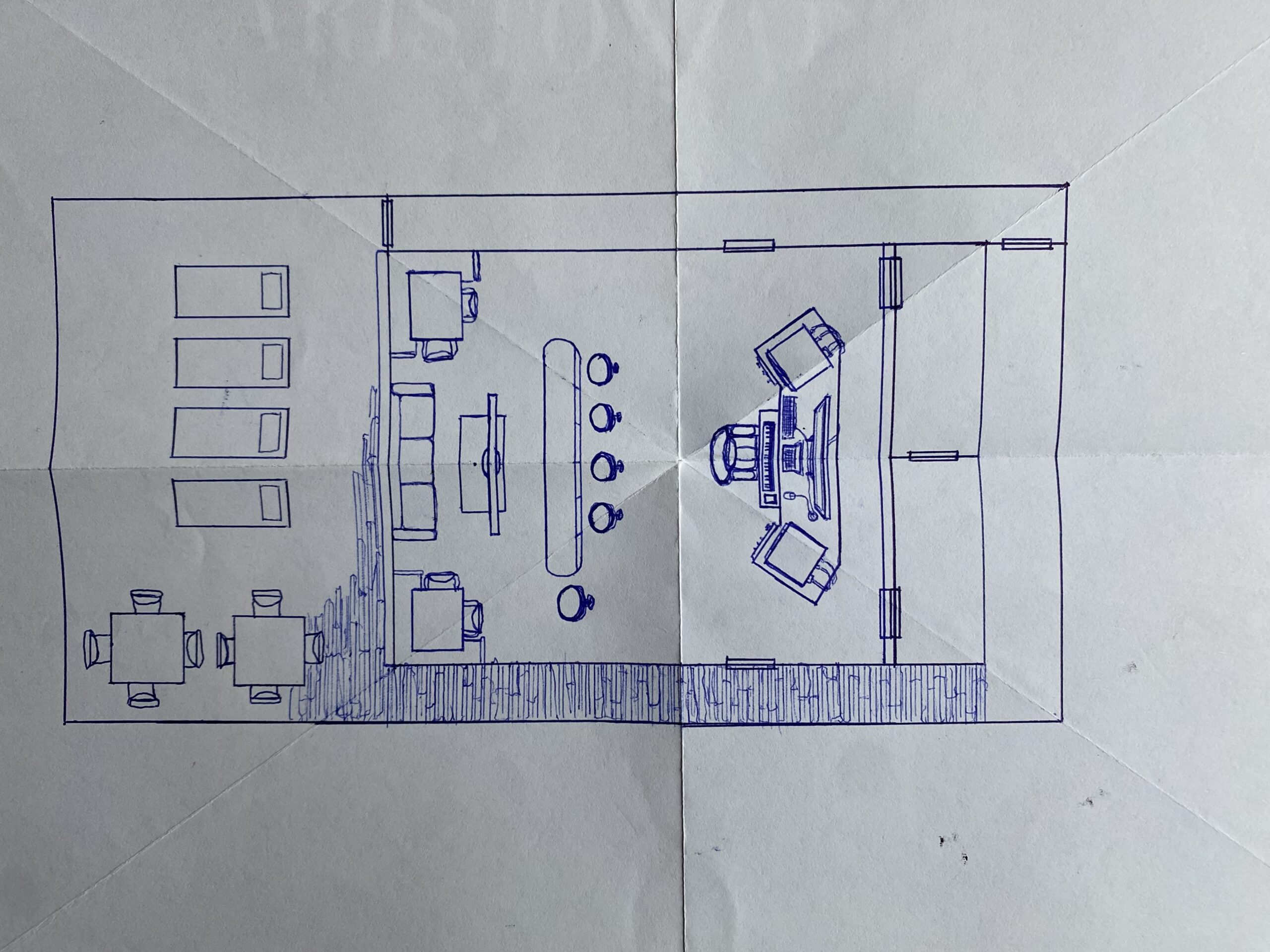

Dentro il libro William aveva inserito un disegno fatto da lui, come immaginava il suo studio di registrazione da sogno. Quindi sono andato da Bonimelli con una domanda precisa: come ci si sente a sapere di aver tradotto le ultime parole lette da qualcuno? In che modo un libro traduce anche le vite dei lettori? Mi ha donato anche una bellissima immagine di quel disegno di William, una sua traduzione, dicendo che la vedeva come una mappa lasciata da lui, proveniente da un’aldilà sonoro.

Per l’ultima puntata ho deciso poi di prendere molte delle registrazioni e sovrapporle. Ho creato un file di Reaper con non so quanti canali, uno sopra l’altro. E man mano queste voci divenivano un vero e proprio fiume sonoro, chiassoso, dove le parole perdevano di senso e divenivano quasi una preghiera, un mantra. Da lì, giocando con i livelli dei volumi, ho lavorato facendo emergere una voce, che raccontava un fatto, diceva una frase, e poi sotterrandola nel flusso per farne emergere un’altra.

Doveva essere una intro di pochi minuti, ma nei giorni mi ha preso la mano ed è diventata una orchestrazione di una decina di minuti: credo lì ci sia il senso del contributo degli altri, di come anche se separate le voci siano andate a creare un dialogo, a interfacciarsi. Ed è forse il senso che cercavo io, di parlare con qualcuno che non c’è, in cui quel qualcuno che non c’è siamo anche noi.

Ho chiuso la quinta puntata insieme alle altre, nel senso che le ho tenute sempre tutte aperte. C’è molto ordine e gerarchia delle storie in questo lavoro, la parte di flusso e ispirazione si è accordata con un’attenzione al montaggio, al passaggio da un paragrafo all’altro di racconto. Sapevo ad un certo punto cosa esattamente dovesse andare nella seconda puntata, nelle terza e via dicendo, però le tenevo tutte sospese nella bolla del tempo che avevo ancora a disposizione prima della consegna.

Una volta consegnato, ho smesso di riascoltare.

Le puntate sono lì, io sono altrove.

Leave a Reply